Auto Scaling 機能

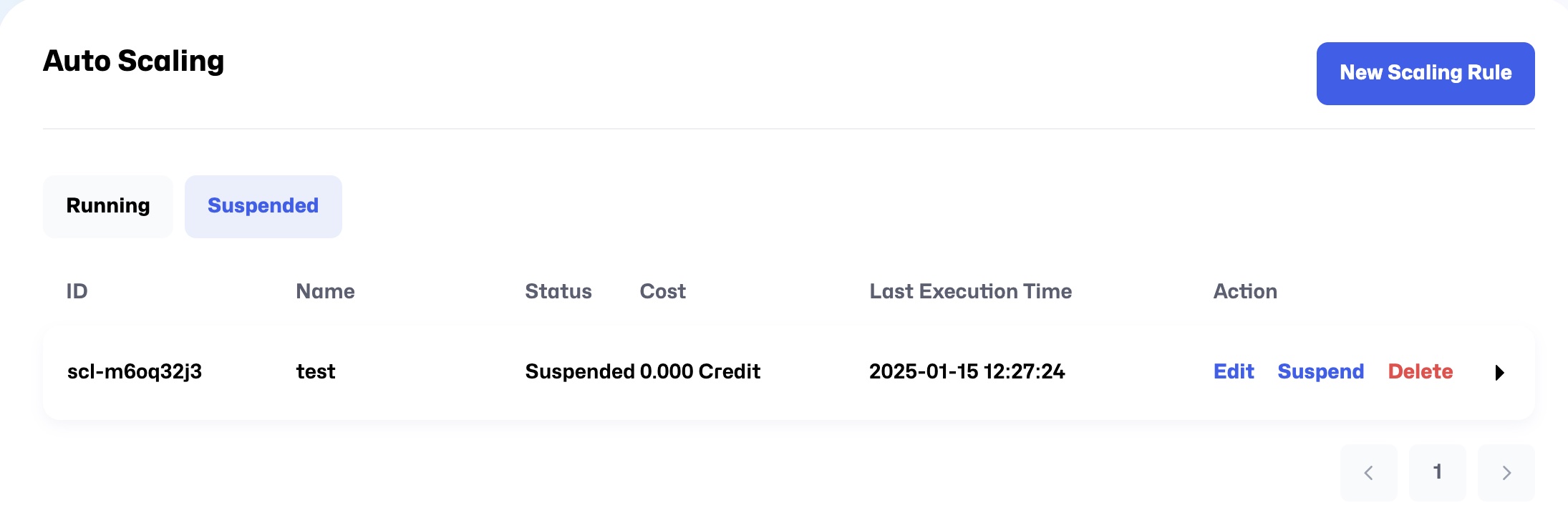

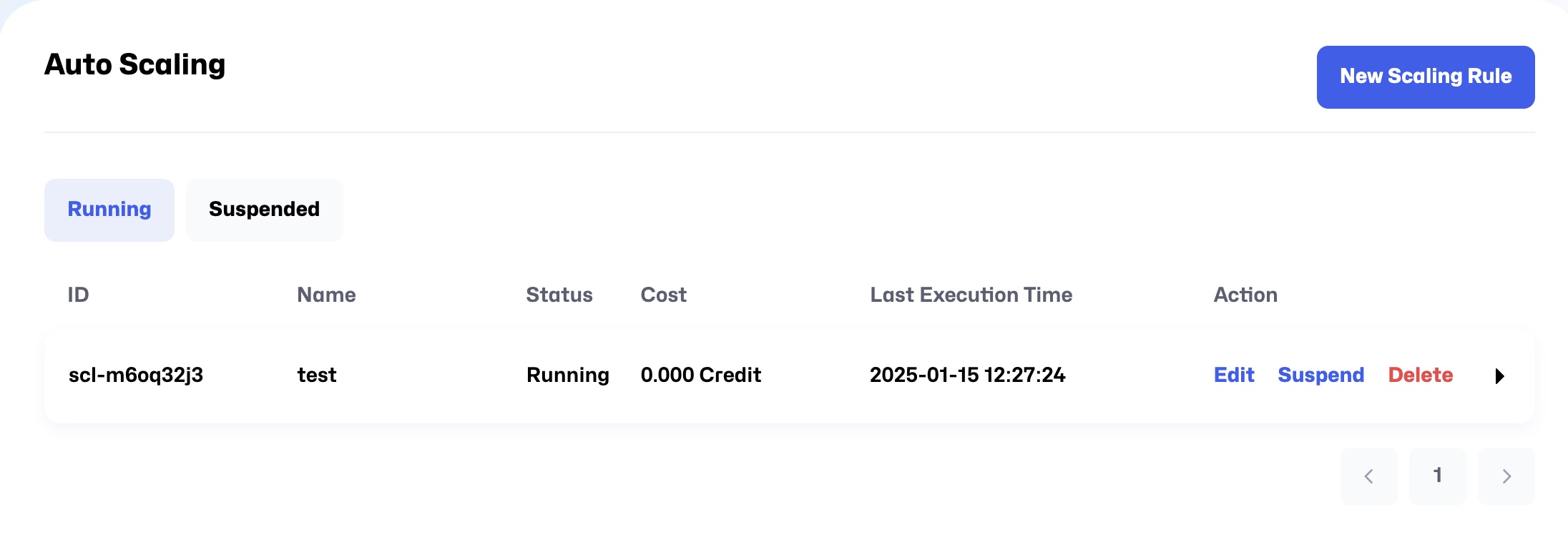

Auto Scaling ページでは、新しいスケーリングルールの管理および作成が可能です。

システム負荷に応じてリソースの割り当てを自動的に調整し、動的に拡張または縮小することで、運用効率を最適化します。以下は機能紹介と操作ガイドです。

Auto Scaling ページには、2 つのタブが表示されます:

- Auto Scaling: 現在正常に稼働しているスケーリングルールが表示され、既存のルールを確認および管理できます。

- Suspended: 一時停止中のルールが表示され、必要に応じて再開することができます。

Rule List Columns

- ID: ルールの一意な識別子。

- Name: Auto Scaling ルールを識別しやすくするための名称。

- Status: Auto Scaling ルールの実行状態(例:Running、Suspended)。

- Cost: 現在までの累積コスト。

- Last Execution Time: 最新の実行時刻。

- Action: 実行可能な操作(詳細は以下を参照)。

操作ボタン(Actions)

- Edit: ルールの詳細設定を編集します。

- Suspend: ルールの実行を一時停止します。この操作を選択すると、システム負荷の監視およびリソース調整が停止され、ルールは Suspended タブに移動します。停止中のルールは、必要に応じて再開することができます。

- Delete: ルールを削除します。

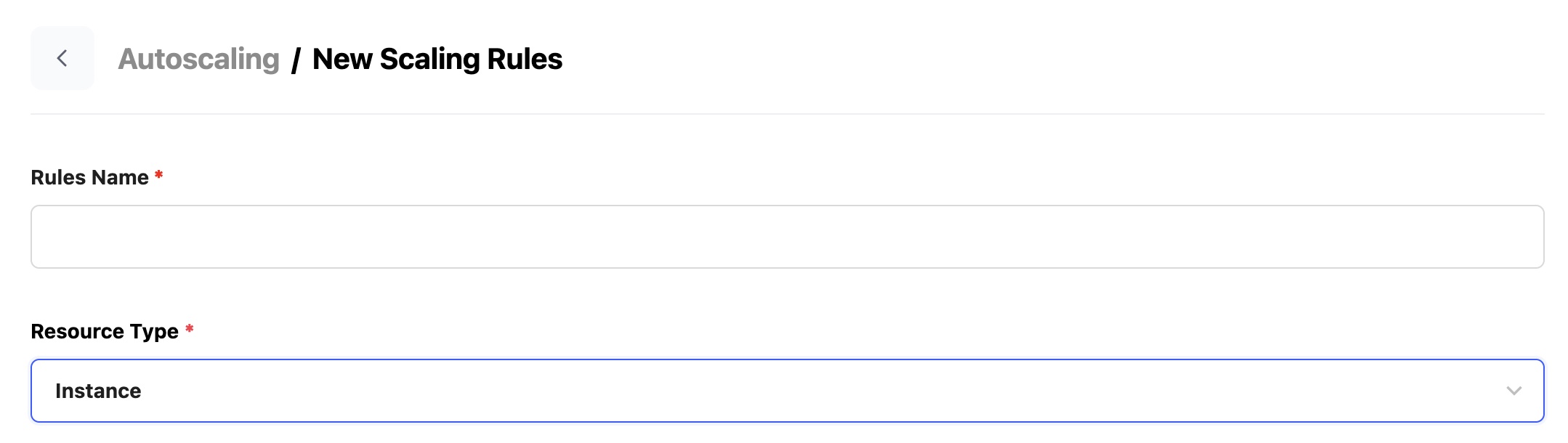

** 新しいルールの作成**

ステップ 1:ルール情報の設定

右上の New Scaling Rule ボタンをクリックすると、新しいルール作成画面が表示されます。

- Rules Name(ルール名) を入力し、Resource Type(リソースタイプ) を選択します(現在は Instance のみ対応しています)。

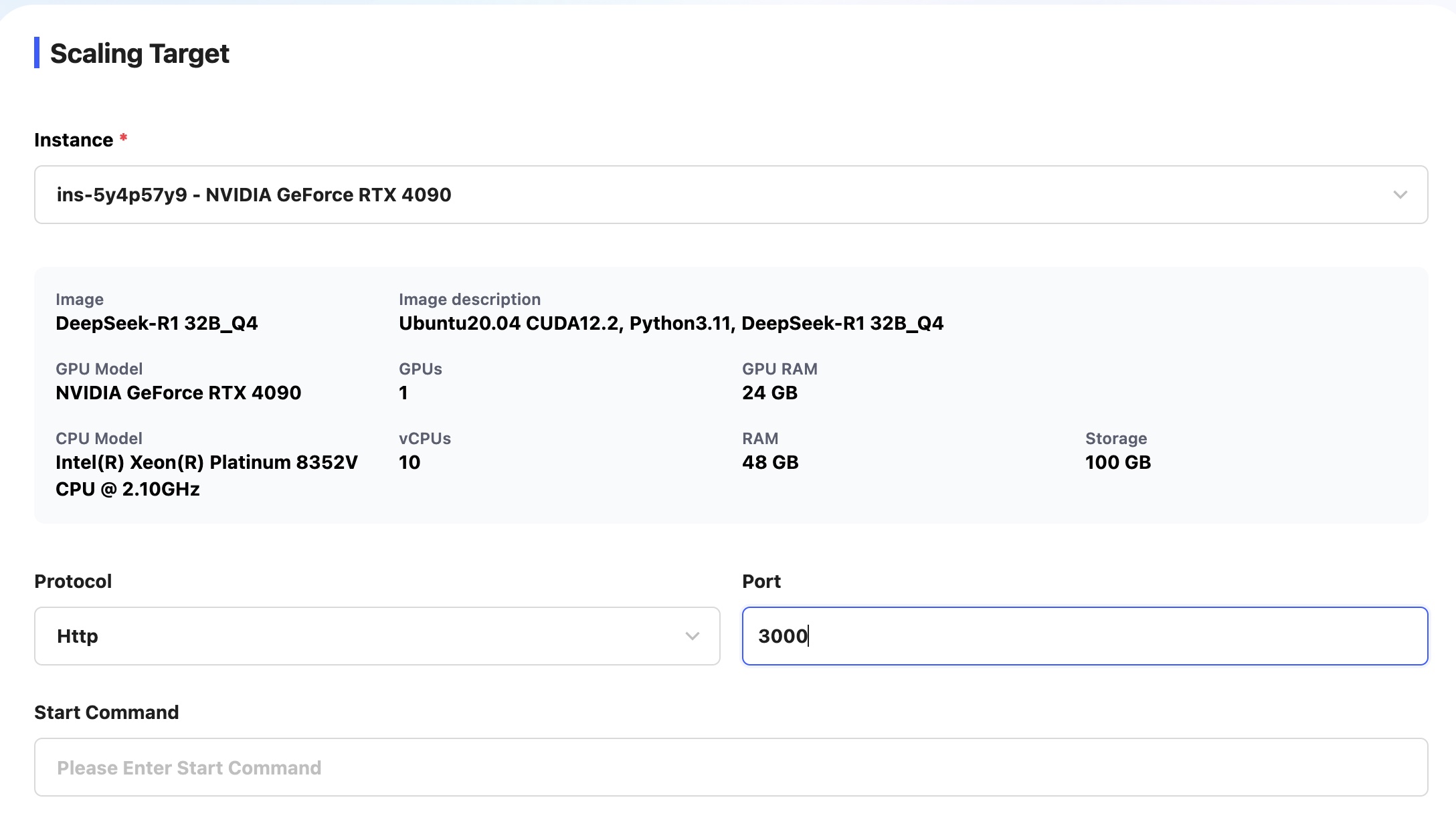

ステップ 2:Scaling Target(スケーリング対象)の設定

-

Instance(インスタンス) を選択し、関連情報を確認します。

-

Protocol(プロトコル) を設定します(現在は http のみ対応)、 Port(ポート) を入力します。

-

Start Command(起動コマンド) を設定します:

- Start Command: は Auto Scaling の過程で、新しいインスタンスが起動した後に実行される内部コマンドです。これはインスタンス内のカスタムサービスやモデルを起動するために使用されます。未入力の場合、システムはデフォルトの起動コマンドを使用します。

例:Linux システムでは

systemctl start <service>または/etc/init.d/<service> startを使用します。 特定のアプリケーションを起動する必要がある場合は、実際の要件に応じたコマンドを記入してください。

- Start Command: は Auto Scaling の過程で、新しいインスタンスが起動した後に実行される内部コマンドです。これはインスタンス内のカスタムサービスやモデルを起動するために使用されます。未入力の場合、システムはデフォルトの起動コマンドを使用します。

例:Linux システムでは

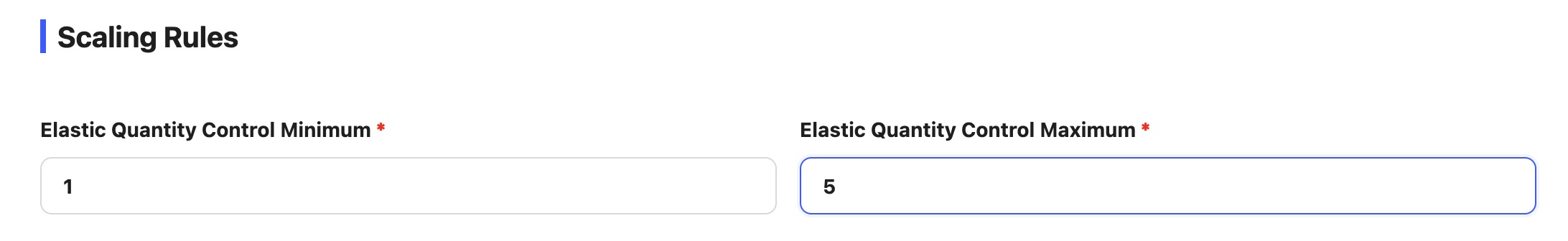

ステップ 3:Scaling Rules(スケーリングルール)の設定

-

Elastic Quantity Control Minimum と Elastic Quantity Control Maximum を入力します。

Elastic Quantity Control Minimum(最小リソース数): システムが縮小できる最小のリソース数を設定します。 これにより、低負荷時でも基本的な運行を維持できます。 この値はサービスの稼働に必要な最小インスタンス数に設定し、通常は 0 または 1 です。 具体的な値はサービス要件に応じて決定します。

Elastic Quantity Control Maximum (最大リソース数): システムが拡張できる最大のリソース数を設定します。 過剰なスケーリングを防止し、コストを管理するための上限値です。 この値はサービスが処理可能な最大インスタンス数に設定し、予想されるトラフィックや負荷に基づいて決定します。

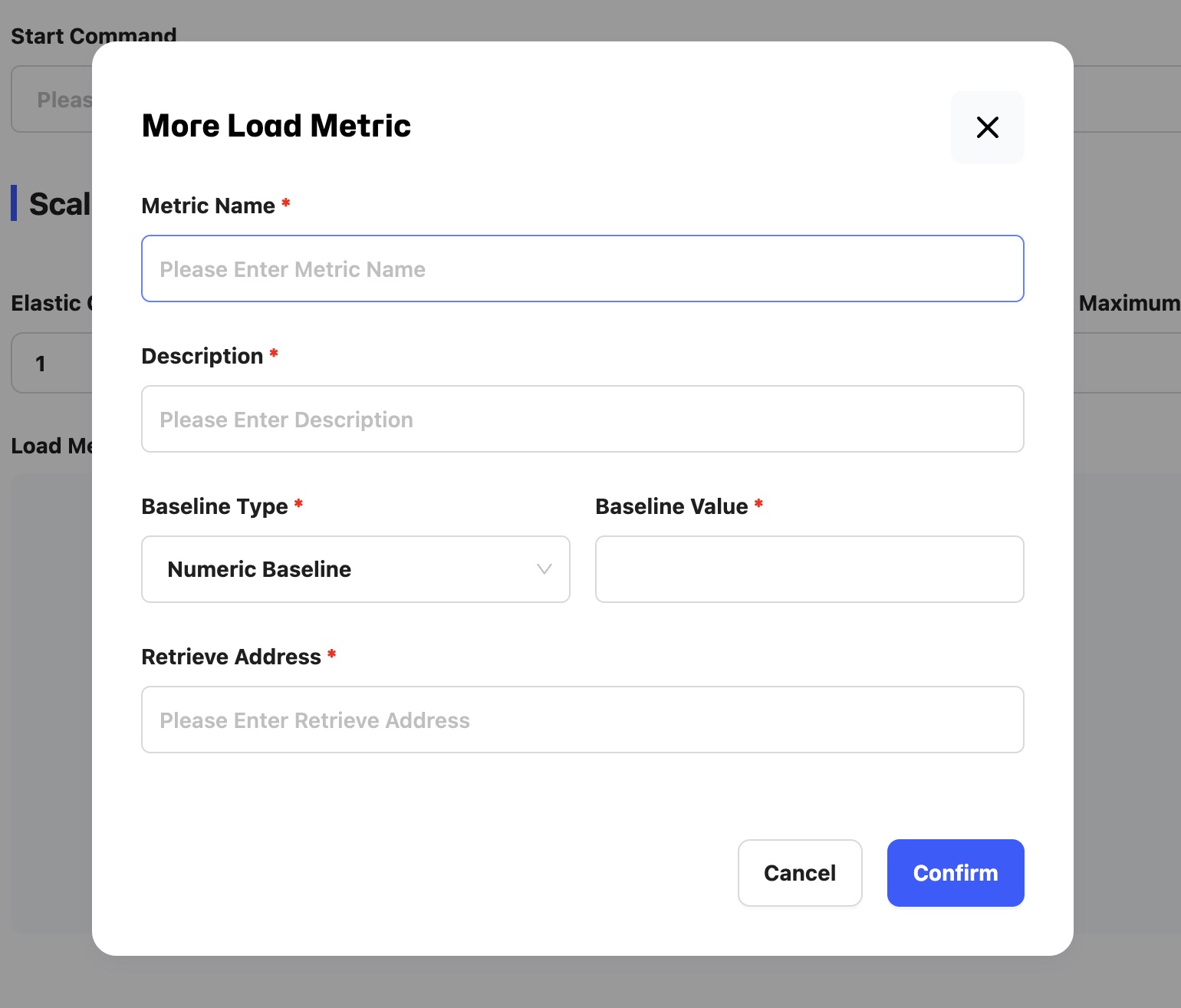

ステップ 4:Load Metric(ロードメトリクス)の設定(オプション)

-

More Load Metricボタンをクリックします。- More Load Metric は、追加の負荷指標を設定する機能です。 これにより、より詳細なパフォーマンス要件に基づいてリソースの拡張・縮小を制御できます。

-

Metric Name(メトリクス名) と Description(説明) を入力します。続いて **Baseline Type&&(基準タイプ) と Baseline Value(基準値) を設定します:

Numeric Baseline(数値基準): 特定の数値を基準値として設定し、リソース使用量がこの値を超える/下回るとスケーリングが発動します。

Ratio Baseline(割合基準):比率に基づく基準値を設定します。例えば、CPU 使用率やメモリ使用率などの割合をもとに自動調整を行います。

-

Retrieve Address(データ取得アドレス) を入力します:

- Retrieve Address は負荷メトリクスのデータソースを示すアドレスです。

通常は API の URL や監視システムのエンドポイントを指定します。

このアドレスを通じてシステムが負荷データを取得し、スケーリングの判断を行います。

例:

http://your-monitoring-system/api/metrics.

- Retrieve Address は負荷メトリクスのデータソースを示すアドレスです。

通常は API の URL や監視システムのエンドポイントを指定します。

このアドレスを通じてシステムが負荷データを取得し、スケーリングの判断を行います。

例:

ステップ 5:ルール作成の完了

すべての設定内容を確認したら、画面右下の 確認(Confirm) ボタンをクリックしてルールの作成を完了します。

システムは自動的に Auto Scaling ルールをデプロイし、リストに追加します。

作成後は Auto Scaling タブで、新しいルールのステータスや稼働状況を確認できます。

注意事項

-

ルールの管理:: 作成済みのルールは、Auto Scaling または Suspended リストで編集・一時停止・削除の操作が可能です。

-

スケーリング条件の設定: Elastic Quantity Control や Baseline Type などの条件を正しく設定することで、システムリソースを効率的に利用できます。

-

リソース最適化: 定期的にルール設定を確認・調整し、実際の負荷に応じてリソースを適切にスケールアップ/スケールダウンさせましょう。

これらの設定により、リソース管理を自動化し、システムの柔軟性と信頼性を向上させることができます。

Speed up your innovation with Glows.ai, Scale up your large model training

Speed up your innovation with Glows.ai, Scale up your large model training